« Il m’est parfois difficile d’expliquer ma réaction vis à vis des gens qui disent que le papier est mort. Je ne veux pas être considérée comme luddite, ou comme anti-ebooks ; j’aime mon ordinateur, et j’aime le fait d’avoir tout l’internet dans ma poche.

« Il m’est parfois difficile d’expliquer ma réaction vis à vis des gens qui disent que le papier est mort. Je ne veux pas être considérée comme luddite, ou comme anti-ebooks ; j’aime mon ordinateur, et j’aime le fait d’avoir tout l’internet dans ma poche.

L’existence des ebooks c’est, pour ceux qui ne peuvent pas stocker de livres imprimés, la possibilité de lire plus. Cela veut dire que les textes difficiles à trouver, ou ceux qui ne sont plus édités, sont de nouveau accessibles. Cela signifie, pour les gens atteints d’arthrite, d’affections des poignets, ou d’autres handicaps physiques qui rendent la lecture de livres imprimés difficile, la possibilité de lire à nouveau, sans que cela leur cause de douleur. J’aime que les ebooks existent.

Il n’empêche qu’à chaque discussion sur les ebooks, lorsqu’on en arrive inévitablement à « le papier est mort, l’édition traditionnelle est morte, tous les auteurs un tant soit peu intelligents devraient sauter le pas et franchir la frontière du numérique », ce que j’entends, bien malgré moi, c’est « Les pauvres ne méritent pas de lire ». Je ne pense pas que ce soit malveillant, et je ne pense pas que ce soit délibéré. Je pense juste qu’il est difficile pour nous, de ce côté de la fracture numérique, de nous souvenir qu’il y a des gens de l’autre côté de ce qui peut sembler être un gouffre infranchissable, qui se demandent s’ils vont être abandonnés. Actuellement, plus de 20% des américains n’ont pas accès à internet. Si cela vous paraît peu, dites-vous que ça fait une personne sur 5. Une personne sur 5 n’a pas accès à internet. Parmi ceux qui ont accès, nombreux sont ceux qui y accèdent depuis des ordinateurs partagés, ou depuis des lieux publics comme les bibliothèques, qui autorisent un usage public de leurs machines. Toutes ces personnes ne vivent pas sous le seuil de pauvreté ; certaines ont volontairement choisi de se simplifier la vie, et n’éprouvent pas le besoin d’y ajouter internet. Mais ce n’est vraiment pas la majorité.

Maintenant, d’après vous, combien de ces personnes ont-elles accès à une liseuse [d’ebooks] ? »

Across the digital divide, Seanan McGuire, auteur, 16/09/2011.

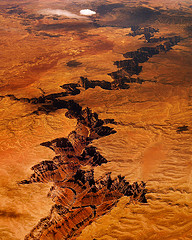

[photo : igomazic]

Archive Page 11

Une subvention pour la gouvernance d’ArXiv

Published 07/11/2011 Archives Ouvertes , Business Leave a Comment La bibliothèque de l’Université Cornell vient de bénéficier d’une subvention de la Simons Foundation pour assurer la viabilité d’ArXiv, l’archive ouverte de référence en sciences. En janvier 2010, la bibliothèque avait attiré l’attention de la communauté scientifique internationale sur la nécessité de trouver un financement pour assurer le fonctionnement et l’évolution de l’archive. Plus de 300 000$ avaient été trouvés dans l’année, auprès des universités et établissements de recherche les plus utilisateurs de l’archive.

La bibliothèque de l’Université Cornell vient de bénéficier d’une subvention de la Simons Foundation pour assurer la viabilité d’ArXiv, l’archive ouverte de référence en sciences. En janvier 2010, la bibliothèque avait attiré l’attention de la communauté scientifique internationale sur la nécessité de trouver un financement pour assurer le fonctionnement et l’évolution de l’archive. Plus de 300 000$ avaient été trouvés dans l’année, auprès des universités et établissements de recherche les plus utilisateurs de l’archive.

Cette subvention, d’un montant de 60 000$, financera le travail sur le modèle économique de l’archive, et sur sa viabilité à long terme ; elle vise en effet à :

« – développer un ensemble de principes de fonctionnement pour arXiv et solliciter l’avis d’acteurs-clé

– affiner le modèle économique institutionnel et le prévisionnel budgétaire

– déterminer un modèle de gouvernance et des règles définissant clairement les rôles et les responsabilités de la bibliothèque et de ses partenaires

– mettre en place un premier conseil de gouvernance, reflétant les niveaux de contribution financière des principaux acteurs et la communauté scientifique »

Elle vient s’ajouter aux contributions annuelles des établissements.

Le site arXiv support fournit des informations très détaillées sur le montant des contributions, sur les statistiques d’usage et sur les coûts de fonctionnement.

[photo : Jsome1]

« Disons que vous avez besoin d’un site web complet. Si certains modules logiciels, comme WordPress, ou Drupal, ou une autre application vous conviennent, alors vous n’êtes qu’à quelques clics d’avoir un système en parfait état de marche, dans les nuages. Vous devez comprendre ça, et c’est pourquoi les postes d’administrateurs-système sont menacés – au moins dans les bibliothèques.

Si vous ajoutez à cela les offres hébergées comme celles de mon employeur [OCLC], ou de nos concurrents Ex Libris ou Innovative Interfaces, vous comprenez que le futur n’est pas dans l’hébergement de vos propres systèmes, ni dans l’emploi de votre propre administrateur système – c’est plutôt dans la gestion de votre propre solution déportée dans le nuage.

Si vous ajoutez à cela les offres hébergées comme celles de mon employeur [OCLC], ou de nos concurrents Ex Libris ou Innovative Interfaces, vous comprenez que le futur n’est pas dans l’hébergement de vos propres systèmes, ni dans l’emploi de votre propre administrateur système – c’est plutôt dans la gestion de votre propre solution déportée dans le nuage.

C’est la raison pour laquelle je suis si pessimiste sur l’avenir des administrateurs système dans les bibliothèques. Si vous ne travaillez pas dans une grosse bibliothèque universitaire, qui continuera vraisemblablement à avoir besoin de vos compétences, ou dans une autre organisation avec des besoins spécifiques peu ou mal couverts par les solutions de cloud computing, alors je pense que vous pouvez commencer à chercher du boulot ailleurs. Vraiment. Vous me remercierez plus tard. »

If you are a library sysadmin, you’re toast – Roy Tennant, Library Journal, 17/10/2011

[photo : Sheep purple]

« Fermez les yeux et imaginez la situation suivante…

« Fermez les yeux et imaginez la situation suivante…

Nous sommes en 1988, et les bibliothèques sont concentrées sur les livres et les revues imprimés, les bibliothécaires sont toujours le passage obligé vers l’information, et la capacité à dire « Chut ! » au lecteur est une compétence reconnue.

Un utilisateur entre dans votre bibliothèque en quête de livres à emprunter pour ses recherches. Au lieu de voir une grande pièce remplie de livres rangés par sujet, il tombe sur une suite de petites salles. Chaque salle contient les livres d’un éditeur, et toutes les portes sont fermées. L’utilisateur salue le bibliothécaire, qui lui donne un gros trousseau de clés ainsi qu’une feuille avec des codes d’entrée. C’est nécessaire, parce que chaque salle doit être ouverte selon une méthode différente. Cela peut même se compliquer, car certaines salles limitent le nombre de visiteurs à 2 à la fois, ou bien éjectent les visiteurs après une demi-heure de consultation.

Fort heureusement, notre utilisateur sait de quels livres il a besoin, et vous le guidez vers la bonne salle. Après plusieurs tentatives, vous parvenez, soulagé, à lui ouvrir la porte. Il doit maintenant faire face à un nouveau défi : chaque salle possède des règles différentes pour la consultation et le prêt de livres. Dans certaines on peut consulter les livres sans limitation, et dans d’autres une voix mécanique rouspète au bout de 5 pages : « Arrêtez la consultation ! Si vous voulez en lire plus, empruntez-moi d’abord ! »

Notre utilisateur trouve les livres qu’il lui faut et lit les instructions sur la couverture. Pour un des livres en particulier, il faut également emprunter des lunettes spéciales, sans lesquelles la lecture n’est pas possible. Par chance, une paire de lunettes est disponible, et l’utilisateur vient vous voir pour emprunter les livres. Vous lui donnez les lunettes et estampillez chaque livre (merci de noter que chaque éditeur nécessite un tampon différent, et applique des règles différentes sur la durée de prêt d’un livre).

L’utilisateur commence à parcourir le livre et réalise qu’il faudrait qu’il en photocopie quelques pages, pour pouvoir prendre des notes. Malheureusement, il n’est techniquement pas possible de photocopier le premier livre, et on ne peut copier que 5 pages du second (mais pas dans le même chapitre).

Devant la photocopieuse, notre utilisateur rencontre un collègue. Celui-ci est intéressé par l’un de ses livres, et lui demande s’il peut le lui emprunter pendant quelques heures. Hélas, notre utilisateur est attaché au livre en question par une paire de menottes. Les 2 collègues doivent maintenant se présenter à l’accueil de la bibliothèque pour faire ouvrir les menottes avant de pouvoir se passer le livre.

Est-ce que cela vous semble irrationnel ? Inimaginable ? Pourtant, s’il on revient en 2011, c’est exactement la situation dans laquelle on se trouve en bibliothèque avec les livres électroniques … »

Merci à Dennie Heye (Dank u zeer !) de m’avoir permis de traduire son billet The one with the e-books chaos.

[Photos : EJP Photo, Pot Noodle]

Quand on achète de la documentation électronique, on fait en sorte qu’elle soit accessible aussi bien en local (=sur les campus) qu’à distance. On utilise pour ce faire un serveur spécifique, un (reverse) proxy. Toutes les URLs des ressources sont enregistrées sur le serveur, afin que l’utilisateur final puisse, de façon transparente, y accéder comme s’il était connecté depuis le réseau local. En gros, le serveur proxy est la porte d’entrée obligatoire pour tous les accès distants. Sauf que, depuis plusieurs années maintenant, se développent d’autres systèmes d’authentification : OpenID entre autres dans le web commercial, Shibboleth dans le monde de la recherche et de l’enseignement. L’idée (en très très simplifié), c’est que l’authentification de la personne qui se connecte est en quelque sorte « déportée » : l’utilisateur peut se connecter directement à la ressource, il lui suffit d’entrer ses identifiants (la correspondance se fait au moyen d' »attributs » échangés entre la fédération d’identité Education-Recherche, qui rassemble, en France, les universités et grandes écoles, et les fournisseurs de services, ie les éditeurs, pour ce qui nous intéresse). Plus besoin de passer par le proxy. L’intérêt, c’est que le bibliothécaire s’affranchit de la maintenance des URLs de chaque ressource, à modifier à chaque changement de plateforme des éditeurs (au mois un par an ces dernières années) dans le paramétrage du serveur proxy. Le problème, c’est que toutes les ressources ne sont pas compatibles Shibboleth : il faut donc quand même garder un serveur proxy.

Quand on achète de la documentation électronique, on fait en sorte qu’elle soit accessible aussi bien en local (=sur les campus) qu’à distance. On utilise pour ce faire un serveur spécifique, un (reverse) proxy. Toutes les URLs des ressources sont enregistrées sur le serveur, afin que l’utilisateur final puisse, de façon transparente, y accéder comme s’il était connecté depuis le réseau local. En gros, le serveur proxy est la porte d’entrée obligatoire pour tous les accès distants. Sauf que, depuis plusieurs années maintenant, se développent d’autres systèmes d’authentification : OpenID entre autres dans le web commercial, Shibboleth dans le monde de la recherche et de l’enseignement. L’idée (en très très simplifié), c’est que l’authentification de la personne qui se connecte est en quelque sorte « déportée » : l’utilisateur peut se connecter directement à la ressource, il lui suffit d’entrer ses identifiants (la correspondance se fait au moyen d' »attributs » échangés entre la fédération d’identité Education-Recherche, qui rassemble, en France, les universités et grandes écoles, et les fournisseurs de services, ie les éditeurs, pour ce qui nous intéresse). Plus besoin de passer par le proxy. L’intérêt, c’est que le bibliothécaire s’affranchit de la maintenance des URLs de chaque ressource, à modifier à chaque changement de plateforme des éditeurs (au mois un par an ces dernières années) dans le paramétrage du serveur proxy. Le problème, c’est que toutes les ressources ne sont pas compatibles Shibboleth : il faut donc quand même garder un serveur proxy.

La question que je me pose – et que je vous pose – c’est : comment signaler ces ressources ? On a souvent le cas de pages de connexion via Shibboleth en anglais, dans lesquelles il est difficile de trouver, si on n’est pas averti, la « french federation », puis son établissement dans la liste qui s’affiche… Je ne dis pas que c’est compliqué, je dis que ce n’est pas naturel, et que ça nécessite un minimum d’explications.

Et j’aimerai savoir comment c’est géré dans les autres universités, où si d’autres se posent aussi ce genre de questions.

[Photo : D.H. Parks]

*mais non, je rigole

« Je n’ai pas l’intention de me débarrasser de mon micro-portable. Je ne recommanderai à aucun de mes collègues techniciens de laisser tomber leur PC. Mais, pour la majorité de mes amis et de mes relations, j’affirme sans réserve qu’un iPad est tout ce dont ils sont besoin. »

« Je n’ai pas l’intention de me débarrasser de mon micro-portable. Je ne recommanderai à aucun de mes collègues techniciens de laisser tomber leur PC. Mais, pour la majorité de mes amis et de mes relations, j’affirme sans réserve qu’un iPad est tout ce dont ils sont besoin. »

C’est la conclusion à laquelle arrive Tony Bradley, de PCWorld, à la suite de son expérience 30 jours avec un iPad. Il s’agissait pour lui de voir s’il pouvait utiliser professionnellement, au quotidien, un iPad en remplacement de son micro-portable. Pour l’utilisateur lambda, qui n’a ni les compétences ni l’envie d’utiliser un PC correctement, c’est très suffisant, mais professionnellement, pas question.

C’est une démarche similaire qui a été menée il y a quelques mois par 2 bibliothécaires du Texas, relatée dans iPotential: Mobile electronic resource management on an iPad (accès payant sur ScienceDirect), qui ont voulu voir s’il était possible d’effectuer leur travail de gestion des ressources électroniques avec un iPad. Ils ont testé les versions mobiles de tous les outils qu’ils utilisent, de la messagerie au traitement de textes, en passant par le SIGB, l’ERM et le résolveur de liens. Ils pointent plusieurs difficultés pour un usage au quotidien, particulièrement :

– l’impossibilité de gérer des dossiers et une arborescence

– le manque d’un port USB pour charger des documents, la difficulté pour les manipuler

Leur conclusion est quand même plus nuancée que celle du journaliste de PCWorld :

« La réponse aux questions posées par les auteurs en début d’article (Est-il possible de travailler à distance, et, plus spécifiquement, de gérer des ressources électroniques avec un iPad ?), si on se base sur l’expérience des auteurs, est peu satisfaisante : ça dépend. Si l’iPad est pratique pour de courtes périodes de temps, comme pour un déplacement à une conférence, il n’est en aucun cas prêt à être utilisé au quotidien. En fait c’est la nature des tâches à accomplir qui va déterminer la pertinence de l’usage de l’iPad. Par exemple, si la majeure partie des tâches comprend l’usage d’interfaces web […], alors peut-être un iPad peut-il répondre au besoin, si on est prêt à passer sur quelques problèmes mineurs occasionnels. Mais si il est aussi nécessaire de travailler directement sur un serveur, comme un serveur proxy ou un SIGB, alors un iPad sera beaucoup moins utile. » Ils entrevoient néanmoins des possibilités d’amélioration, avec le développement probable d’applications mobiles dédiées par les fournisseurs de logiciels professionnels, qui permettront sans doute un usage plus fluide.

Les 2 articles se focalisent sur l’iPad, mais je me demande si on obtient des résultats similaires avec d’autres tablettes, comme les Transformer d’Asus qui semblent si prometteuses ?

[photo : Brett Jordan]

A la base, le problème est que prêter des e-books, c’est absurde. Un e-book est juste un fichier électronique. Il n’a pas besoin d’être prêté ou emprunté – il peut juste être copié, à l’identique, sans aucun dommage pour l’original. Le sale petit secret des éditeurs, c’est que les e-books les terrifient.

Les e-books sont attractifs pour les bibliothèques parce qu’ils ne se déchirent pas, ne peuvent pas tomber dans la baignoire ou être dévorés par le chien. Ils ne nécessitent pas de venir à la bibliothèque physiquement pour être empruntés, n’ont pas besoin d’être enregistrés à la main, ni d’être rangés sur une étagère, et ils peuvent être consultés simultanément par plusieurs personnes. Malheureusement, les éditeurs ont concentré une grand part de leur créativité sur la recherche de moyens pour s’assurer que la plupart de ces avantages soient inutilisables, et que le prêt de e-books défie les lois de la physique et de la nature.

The trouble with eBooks: publishers defying the laws of physics sur It’s not about the books.

Sont cités, comme exemples de l’imagination des éditeurs dans le domaine :

– la limitation du nombre de prêts autorisés (politique d’HarperCollins restreignant la circulation des e-books à 26 prêts)

– la limitation de la consultation dans les locaux de la bibliothèque (position de l’association des éditeurs britanniques)

– l’application du cycle de diffusion des livres physiques aux e-books

Conséquences : piratage massif, faute d’une offre légale suffisamment attractive (ça ne vous rappelle rien ?). Mais aussi possibilité pour les auteurs de sortir d’un système qui tente de protéger ses acquis par des moyens juridico-techniques (délais de sortie différente selon les pays, DRM…) au lieu de chercher à se renouveler. L’auteur n’est pas tendre avec les éditeurs, qui, selon lui, ne font pas leur travail de sélection correctement puisque l’édition reste envahie d‘antibooks.

[photo : ToastyKen]

Je pense qu’une bibliothéconomie audacieuse est le seul futur que nous ayons. A un moment donné, nous devons bouleverser les modèles existants et ouvrir de nouvelles voies. De nombreuses bibliothèques le font déjà – notre profession est, bien sûr, bien plus réactive au changement que la plupart des gens ne le croient. Mais il semble que ce soit une bibliothéconomie fondée sur la peur, ou, disons, sur une extrême prudence, qui continue de prévaloir. Les décisions sont souvent prises surtout pour ne pas déranger une minorité, plutôt que pour risquer de plaire à une toute nouvelle majorité. Souvent, il y a une bonne raison à cette approche. Mais c’est de la survie de notre profession dont il s’agit, là.

Bravery based librarianship is the (only) future, selon the wikiman.

[Photo : Coco Mault]

Libération de 18 592 articles scientifiques du domaine public

Published 25/07/2011 Curiosités , Domaine public 9 Comments « Ce texte a été publié à l’origine sur the Pirate Bay, en tant que descriptif accompagnant le fichier torrent des documents.

« Ce texte a été publié à l’origine sur the Pirate Bay, en tant que descriptif accompagnant le fichier torrent des documents.

Cette archive contient 18 592 publications scientifiques, représentant un total de 33 Go, provenant toutes de la revue Philosophical Transactions of the Royal Society.

Elles devraient toutes être accessibles à tout le monde gratuitement, mais la plupart n’est disponible jusqu’ici que moyennant finances via des intermédiaires payants comme JSTOR. Un accès limité à ces documents coûte généralement 19$ par article, voire 8$ pour certains des documents plus anciens. L’achat de cette collection d’articles à l’unité coûterait des centaines de milliers de dollars. L’archive contient également les métadonnées de base permettant de localiser les articles par titre, auteur ou date de publication, ainsi qu’un fichier de contrôle pour vérifier l’intégrité des données. Je suis en possession de ces fichiers depuis longtemps, mais j’ai toujours eu peur d’être poursuivi en justice à tort par ceux qui en contrôlent l’accès si je les publiais. Je pense désormais avoir pris une mauvaise décision.

Le 19 juillet 2011, Aaron Swartz a été mis en accusation par le Ministre de la Justice des Etats-Unis pour avoir téléchargé trop d’articles scientifiques depuis la base de données JSTOR.

La publication scientifique est un système curieux – les auteurs ne sont pas payés pour leur travail de rédaction, non plus que les personnes qui valident les articles (ce sont juste d’autres universitaires non payés), et, dans certaines disciplines, les membres des comités éditoriaux des revues ne sont pas non plus rémunérés. Parfois même les auteurs doivent payer les éditeurs.

Pourtant, les articles scientifiques figurent parmi les publications les plus chères de la littérature commerciale.

Avant, les frais d’accès élevés servaient à financer les coûts considérables de reproduction au format papier de ces revues de niche, mais la diffusion en ligne a rendu ce procédé obsolète. Pour autant que je sache, les coûts d’accès que nous payons aujourd’hui n’ont plus guère de justification, sauf à perpétuer un modèle économique mort. La pression du « publier ou périr » dans le monde scientifique met les universitaires dans une position de faiblesse pour négocier, à laquelle s’ajoute la forte inertie du système actuel. Ceux qui ont le plus de pouvoir pour changer le système – les chercheurs titulaires reconnus, dont les travaux donnent de la légitimité et du prestige aux revues, plutôt que l’inverse – sont les moins touchés par les faiblesses de ce système. Eux sont soutenus par des institutions qui leur fournissent de façon transparente les accès à toutes les ressources dont ils ont besoin. Et comme les revues ont besoin d’eux, ils peuvent se permettre de demander des modifications aux contrats d’édition standard sans risquer leur carrière par la perte d’une opportunité de publication. Beaucoup d’entre eux ne réalisent pas dans quelle mesure le travail universitaire est inaccessible au grand public, ni le bénéfice que pourrait apporter ce travail en dehors des universités.

Les grands éditeurs peuvent désormais acheter l’influence politique dont ils ont besoin pour déformer le périmètre commercial étroit de la protection du droit d’auteur, en l’étendant à des secteurs pour lesquels celui-ci est complètement inapplicable (des reproductions fidèles de documents historiques et d’art, par exemple), et en exploitant le travail de scientifiques non payés. Ils sont même capables de faire payer aux contribuables les poursuites au pénal qu’ils intentent contre une société libre (alors que le droit d’auteur relève traditionnellement du civil) et en faisant payer aux institutions publiques des frais d’abonnement exorbitants.

Le droit d’auteur est une fiction juridique qui représente un compromis étroit : nous abandonnons une partie de notre droit naturel à échanger de l’information contre la création d’une incitation économique pour les auteurs, afin que nous puissions tous bénéficier de plus de contenus. Lorsque les éditeurs abusent du système pour justifier leur propre existence, lorsqu’ils déforment les limites de la zone de validité du droit d’auteur, lorsqu’ils usent de menaces de contentieux sans fondement pour supprimer la diffusion de travaux appartenant au domaine public, c’est toute la communauté qu’ils dépossèdent.

Il y a plusieurs années, je suis entré en possession, par des moyens ennuyeux et légaux, d’une grande quantité de documents provenant de JSTOR. Les documents en question sont les archives historiques des Philosophical Transactions of the Royal Society, une revue prestigieuse, avec une antériorité remontant au XVIème siècle. Les documents inclus dans cette archive constituent une partie de l’ensemble de ces archives, ce sont ceux qui ont été publiés avant 1923, et qui font donc manifestement partie du domaine public. Ils représentent 33 Go de données (18 592 articles). Ils font partie de l’héritage partagé de l’humanité, et sont légalement dans le domaine public, mais on ne peut pas y accéder librement. Au lieu de cela, ils sont disponibles moyennant 19$ l’article, pour une durée d’un mois, pour une seule personne, sur un seul ordinateur. C’est du vol. De vos biens.

Lorsque j’ai récupéré ces documents, j’avais prévu de les télécharger sur le site de Wikipedia consacré aux documents de référence, Wikisource, où ils auraient pu être liés à Wikipédia, apportant ainsi un contexte historique intéressant aux articles de l’encyclopédie. Par exemple, Uranus a été découvert en 1781 par William Herschel : pourquoi ne pas jeter un oeil aux articles originaux dans lesquels il a exposé sa découverte ? (Ou à l’une de ses publications suivantes sur ses satellites, ou encore aux douzaines d’autres articles qu’il a écrits ?). Mais j’ai rapidement réalisé que la situation était rien moins que séduisante : publier librement les documents m’exposerait vraisemblablement à un contentieux de la part des éditeurs.

Comme dans bien d’autres cas, je pouvais m’attendre à ce qu’ils avancent que leur reproduction fidèle – le scan des documents – crée une nouvelle source de droit d’auteur. Ou que le fait de diffuser les documents avec le marquage à leur nom constitue une copie illégale de leur marque. Il pouvaient aussi poursuivre […] en alléguant que celui qui avait récupéré les fichiers avait violé une disposition anti-piratage. Lors de l’enquête discrète que j’ai entreprise, je n’ai trouvé personne disposé à couvrir les frais potentiels que je risquais d’avoir à payer, même si la seule action illégale ici est l’usage frauduleux fait par JSTOR du droit d’auteur et par la Royal Society en ne donnant pas accès au public à ce qui est légalement et moralement sa propriété. Pendant ce temps, à l’occasion de son 350 ème anniversaire, la Royal Society a annoncé, en grande fanfare, qu’elle mettait à la disposition de tous ses archives historiques librement – librement signifiant seulement ici « dans des conditions exécrables », avec un accès limité à environ 100 articles.

Trop souvent les revues, les galeries et les musées ne sont plus des disséminateurs de la connaissance – comme le suggèrent leurs nobles lettres de mission – mais des censeurs du savoir, parce que censurer, c’est la seule chose qu’ils font mieux que ce que fait Internet. L’administration et la « curation » sont des fonctions précieuses, mais leur valeur est négative lorsqu’il n’y a qu’un seul administrateur et qu’un seul « curateur », seul juge à décider in fine de ce que les autres peuvent voir et savoir. Si leur recommandation est valable, on en tiendra compte sans avoir besoin de museler la concurrence par un usage abusif et coercitif du droit d’auteur. La dissémination libérale de la connaissance est essentielle à la recherche scientifique. Dans ce domaine plus que dans tout autre, l’application d’un droit d’auteur restrictif n’est pas appropriée aux oeuvres scientifiques : il n’y a pas de question épineuse sur comment payer les auteurs ou les validateurs, puisqu’ils ne sont pas payés par les éditeurs. Et contrairement au cas de ‘simples’ oeuvres artistiques, un accès ouvert aux publications scientifiques a des conséquences sur le bien-être de l’humanité. L’assurance de notre survie peut même en dépendre. Si je peux ôter ne serait-ce qu’un dollar des revenus gagnés malhonnêtement par une industrie empoisonnée qui agit pour limiter notre connaissance scientifique et historique, alors quel que soit le coût personnel que cela représente, ce sera justifié – ce sera un dollar de moins dépensé dans la bataille contre la connaissance. Un dollar de moins dépensé dans les actions de lobbying pour des lois qui criminalisent le téléchargement de trop d’articles scientifiques.

J’ai envisagé la diffusion de ces documents anonymement, mais on m’a fait remarquer que les procureurs zélés d’Aaron Swartz l’accuseraient probablement d’avoir manigancé tout ça et l’ajouteraient à la liste croissante des charges ridicules contre lui. Ce qui ne me donnait pas bonne conscience, et puis en général je pense qu’il vaut mieux assumer ce qu’on fait nommément. Je suis intéressé par toutes les découvertes ou les applications utiles qui pourront être faites de cette archive. »

Papers from Philosophical Transactions of the Royal Society – Greg Maxwell, 20 juillet 2011

Merci à @Calimaq [S.I.Lex] et @Thelonious_moon [Numeribib] pour leur relecture et leurs suggestions précieuses ! Ce dernier me fait remarquer que l’attaque de Greg Maxwell contre les éditeurs qui s’approprient des productions du domaine public pour les privatiser et les monétiser, trouve un large écho dans l’ouvrage de Lawrence Lessig The Future of Ideas, (Random House, 2001), traduit en France sous le titre de « L’Avenir des Idées », aux éditions PUL, en 2006 [malheureusement pas disponible en ligne dans sa version française, MD]. Voir notamment ce passage pp. 316-317 :

« Un problème qui empoisonne souvent la vie des créateurs est celui des œuvres que l’on prétend couvertes par un droit d’auteur alors qu’elles ne le sont pas. Par exemple, il est courant que les éditeurs déclarent posséder un droit d’auteur que la loi ne leur accorde absolument pas, ainsi que le font les éditeurs de partitions, qui mentionnent souvent un copyright sur des œuvres tombées dans le domaine public.

Cette pratique est une violation des lois existantes. C’est un délit que de prétendre posséder des droits d’auteur quand ce n’est pas le cas, mais la seule peine prévue par la loi aux Etats-Unis passe par une plainte déposée par un procureur. Il est évident que les procureurs ont mieux à faire; personne n’a jamais été poursuivi pour une infraction de ce type.(1)

Ce serait pourtant pain bénit pour les avocats. Comme le suggère le Professeur David Lange:

Des prétentions […] aussi extravagantes au regard de la réalité […] devraient donner lieu à des poursuites implacables pour obtenir des dommages intérêts dissuasifs, fondés sur un préjudice […] qui mérite l’appellation « d’abus exorbitant ».(2)

Le Congrès pourrait autoriser des personnes privées à entamer des poursuites contre les fausses revendications de copyright. En cas de victoire, les plaignants pourraient alors se faire reconnaître des dommages en plus du remboursement de leurs frais. De plus, une fois rendues publiques, ces affaires pourraient changer le comportement des éditeurs. »

(1) Stephen Fishman, The Public Domain, Berkeley, Calif., Nolo, 2000, 2/9 (« Prétendre posséder un copyright sur une oeuvre du domaine public est un délit fédéral, mais la peine maximum pour ce type de conduite délictueuse est une amende de 2500 dollars [17 USC §506(c)]. D’ailleurs, personne n’a jamais été poursuivi pour cette infraction »).[Inaccessible en ligne]

(2) David Lange, « Recognizing the Public Domain », Law & Contemporary Problems44 (1981), pp. 147, 146. [Accessible en ligne sur abonnement via HeinOnline]

[Photo : brotherxii]

Sauvez les bibliothèques, pas les bibliothécaires

Published 04/11/2011 e-volution , No comment 16 Comments[…]

« La révolution numérique devrait entraîner une évolution des bibliothèques. Elles devraient bifurquer. Certaines, comme les bibliothèques de l’enseignement supérieur, devraient employer des bibliothécaires avec une formation classique – ceux avec des diplômes de bibliothécaire – pour préserver les documents à valeur historique, et assister les autres bibliothécaires dans leurs recherches. Il serviraient de recours lorsqu’une recherche plus étendue que ce que peut fournir internet serait nécessaire.

Les autres bibliothèques, au contraire, n’ont besoin que de peu – voire pas – de bibliothécaires classiques. Leurs bibliothécaires pourraient, à la place, être constitués d’étudiants spécialisés en sciences humaines qui aspirent au style de vie littéraire des bibliothécaires. Ces bibliothécaires ne sauvegarderaient pas de textes historiques, ni ne renseigneraient les lecteurs sur comment faire une recherche exhaustive sur des sujets ésotériques du genre « la dynatie Yuan au XIIIème siècle ». Au lieu de cela, ils formeraient les lecteurs aux bases de la recherche à l’ère de l’information. »

[…]

« Les bibliothèques devraient adopter la révolution numérique, même si celle-ci implique la disparition des bibliothécaires. La mission des bibliothèques – la mission des bibliothécaires – est de diffuser la connaissance. L’essor d’internet change la façon dont nous poursuivons cette mission. Nous n’avons plus besoin d’autant de bibliothécaires, ni du même type de bibliothécaires qu’avant. Les bibliothécaires le déplorent, et c’est compréhensible ; personne n’apprécie de voir sa profession se fondre dans l’obscurité. Mais les bibliothèques ne sont pas là pour servir l’ego des bibliothécaires ; elles sont au service du public. Et à l’ère de l’information, servir le public, cela demande d’évoluer et d’innover. »

Saving libraries but not librarians, Dan Terzian, Los Angeles Times du 03/11/2011.

[photo : mharrsch]